(四)稳健性讨论

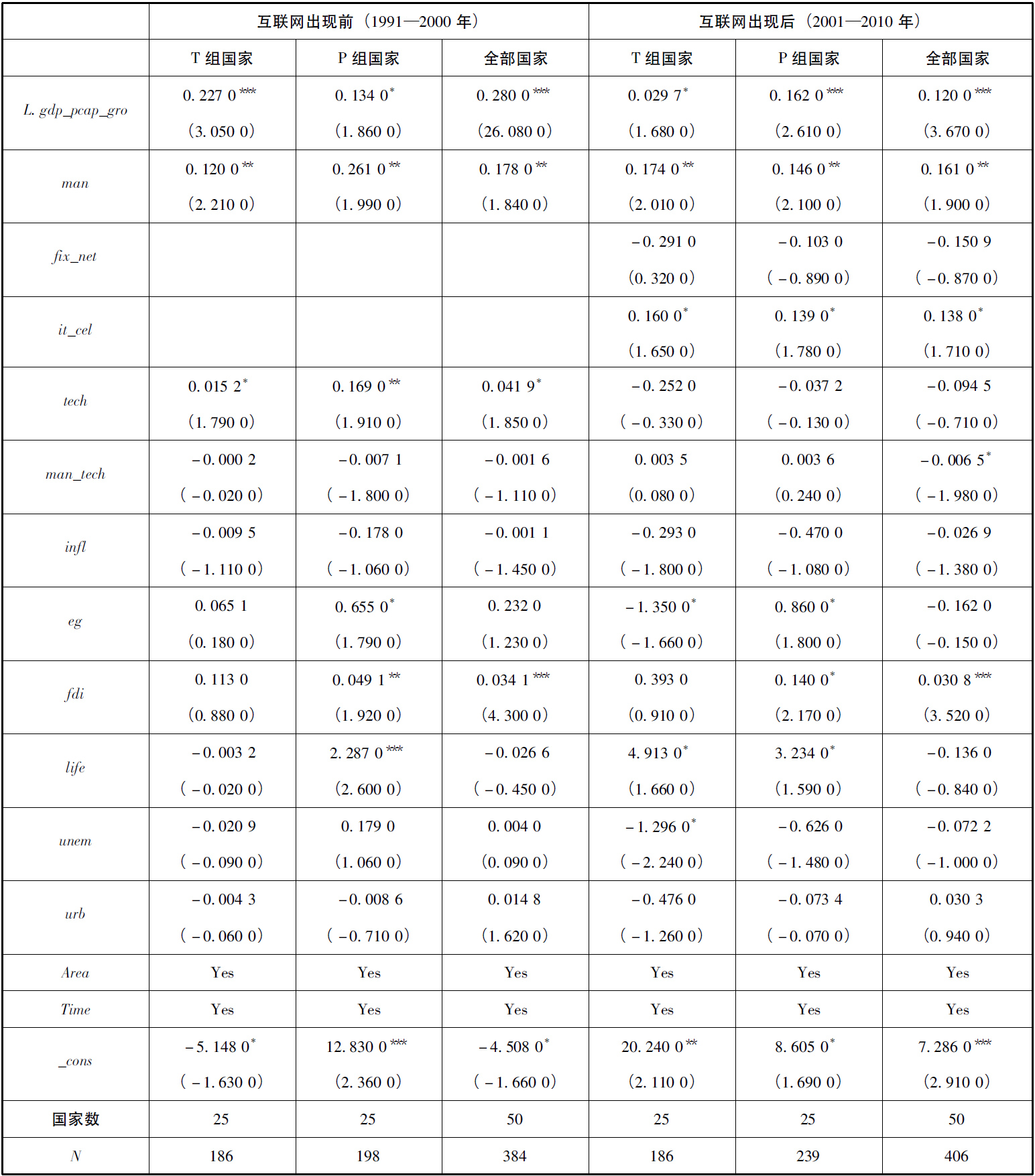

表2和表3运用服务业、创新和互联网数据讨论了互联网式创新力与产业结构早熟和经济增长的关系,验证了理论部分的分析。为了验证结论的准确性,本文进而用制造业指标代替服务业指标,验证产业结构早熟理论。表4 创新和产业结构对人均收入增速的影响(制造业)

表4的结果再次验证了前文的结论,在很长一段时期,制造业(而不是服务业)都是经济增长的主要动力,制造业占比提高有利于T组、P组和全部国家的经济增长。反之,服务业占比的提高通常伴随着制造业占比的下降,对于两组国家都会带来经济增速下降。互联网出现之前,制造业占比每增加1个百分点,T组国家人均GDP增速上升0.12个百分点,而P组国家上升0.361个百分点。

互联网出现之前,创新对P组国家有较为明显的正向影响,但对T组国家的影响程度和显著性都较低。制造业占比和创新的交互项为负。对于T组国家来说,交互项显示制造业的阈值为92,这一阈值几乎不可能达到,表明对于T组国家来说,制造业中的创新投入几乎不可能带来负效应。而对于P组国家来说,制造业的阈值是23.8,尽管这一阈值对于发达国家来说较难达到,但由于产业结构较为成熟和经济发展程度较高,创新在制造业中的投入过多也可能带来负的净效应。综合表3和表4的结果表明,在制造业发展不足、经济增长仍处于上升期的时候(T组国家的情况),创新在服务业的投入越多、制造业的投入越少,创新的净效应越小;而随着产业结构成熟和经济水平提高(P组国家的情况),这种趋势在减弱。

互联网出现之后,尽管互联网对经济增长的直接作用并不明显,但T组国家制造业对经济增长的正向作用变得更为凸显,影响由原来的0.120增长至0.174。这一定程度上证明了互联网式创新力可以在中长期通过互联网+产业融合,改进制造业技术模式,提升创新能力,以服务业反过来带动制造业,建立“产消”一体化的生态系统,促进服务业和制造业协同发展,有利于经济增长。而P组国家制造业对经济增长的正向作用变得开始减弱,影响由原来的0.261减弱至0.146,表明对于制造业占比已经较低的发达国家,互联网式创新力的不平衡发展,可能一定程度上削弱了制造业对经济增长的贡献。

本文同时分析了移动互联网的影响。移动互联网已经逐渐成为互联网生态的重要入口,改变着第三产业乃至第二产业的业务形态,进而对经济增长产生作用。SYS-GMM模型表明,不论是T组还是P组国家,在互联网时代,移动电话的普及度越高,人均收入水平越高。表2的结果显示,移动电话的普及率每增加1个百分点,T组、P组和全部国家人均收入水平将分别提高0.001 5、0.002 3和0.001 5。表3和表4的结果显示,尽管影响较小,移动互联网对经济增长带来了一定的正向影响。

五、研究结论与展望

(一)研究结论

回归结果验证了本文关于产业结构早熟的假设:创新不足的情况下服务业的过早发展,通常会带来产业结构早熟问题,即对服务业过度投入创新资源,反而会挤压制造业的创新能力,不利于经济增长。回归结果同时验证了互联网式的异质性作用:互联网的模式创新和科技创新深刻作用于服务业和制造业,对于各国的产业结构变迁和经济增长产生了不同影响。互联网商业模式创新为T组国家服务业的发展提供了机遇,并一定程度上缓解了产业结构早熟问题,对经济增长产生正向影响;而对于服务业占比非常高的P组国家来说,互联网式创新的发展反而很可能在一定程度上加剧产业结构早熟问题,对经济增长产生负向影响。

(二)管理启示

中国的经验也证明了,没有建立在稳固的创新基础上的产业结构变迁可能造成产业结构早熟,早熟可能带来之后的产业结构回退以及更长时期的经济增长后劲不足。中国在改革开放之前就曾经历过一定程度上的产业结构早熟,即农业劳动生产率水平较低,供养城市人口有限的条件下,重工业发展早熟之后便后劲不足,导致经济增长出现较大波动。从图7中可以看出,20世纪60年代,重工业比重快速上升,第二产业占比达到44.49%。这种早熟导致为生活资料提供服务的物资缺乏,因而不得不进行大幅调整,工业占比在波动中持续下降至1968年的31.18%;此外,由于缺乏制造业的稳定支撑,第三产业占比在1960年虽曾达到32.13%,但在之后的近20年时间里却持续“回退”至1980年的22%。20世纪60年代的中国,人民生活水平曾一度大幅下降,人均GDP长期处在100美元水平。同时,由于城市就业空间有限,大批城市人口回迁到农村。在这之后,经济仍然长期波动,人均GDP花了大约20年才翻了一番,年复合增长率约为4%(而1994—2014年的年复合增长率约为15%,20年间翻了约16倍)。

20世纪90年代至21世纪初的15年里,中国依靠模仿创新和改良创新,服务业稳步提升,一定程度上为产业结构升级和经济水平增长提供了内生动力,掩盖了前期科学发现、技术突破和产品创新的缺失下制造业缺乏创新支撑的问题,人均GDP迅速由365美元上升至1 500美元。然而从2006年开始,随着模仿创新的不可持续,中国制造业产能过剩、创新水平低的问题开始暴露。第二、三产业结构升级中出现了可能的“逆库兹涅茨”现象,也即产业结构早熟隐患,在第三产业绝对人均劳动生产率明显低于第二产业的时候,第三产业比重的“过早”提升。然而,这段时期中国经济仍然保持了较高速度增长,其原因很可能是来自于互联网式创新力对后发国家的正向作用。实证结果表明,互联网式创新力与服务业和制造业结合,对T组这样的发展中国家的产业结构和经济增长带来了更强的正向效果。笔者认为,正是这种互联网创新力,在近十多年的时间里,暂时弥补了中国原有科技创新力的发展不足,带来了产业结构升级动力,并为经济增长提供了后劲,使得中国仍能保持中高速增长。

中国的优势在于,T组国家在遇到“中等收入陷阱”的20世纪70、80年代,互联网几乎还没出现,而在其人均GDP接近10 000美元、快要迈过“中等收入陷阱”的20世纪90年代末,互联网才刚刚萌芽。中国自1994年开始真正出现互联网用户(普及率③接近0.002%),进入窄带互联网时代;至2002年互联网普及率接近5%,逐渐迈入宽带互联网时代;在2014年普及率接近50%,进入互联网+时代,同时移动智能终端的普及使移动电话普及率接近100%。而中国的人均收入在2001年进入宽带互联网时代才达到1 000美元的水平,正式进入中等收入阶段;2014年的互联网+时代,人均GDP已经达到了7 000美元的水平。在中国跨越或即将跨越中等收入陷阱的当前时期,固定互联网高速普及,移动互联网风靡全球,互联网+时代的创新力将带动各行各业全面创新。

这里采用互联网用户普及率而不是固定互联网普及率,因为中国的互联网用户普及率数据更为完整和全面。

前文中已经证明,互联网与传统产业融合是一个渐进过程,互联网式创新力对于中国经济亦可能是把双刃剑。在互联网已经与服务业深度结合、经济水平不断提高之后,中国下一步的经济增长后劲在于互联网是否能与工业,尤其是制造业有效结合,弥补前期科学发现、技术突破和产品创新上的不足,带来产业结构深化。当前阶段,互联网模式创新+服务业带来的信息消费,已经在中国取得了阶段性的成功;而互联网科技创新+工业带来智能制造方面,仍然因为制度缺陷和传统产业发展滞后等原因与发达国家存在较大差距。短时间的产业结构变迁红利和商业模式创新机遇,可能会加剧长期科技创新力不足的老问题,其结果表现为产业结构早熟,经济增长后劲不足甚至发生经济衰退,导致陷入“中等收入陷阱”。因此,笔者认为,在“三期叠加”和跨越“中等收入陷阱”的关键时期,中国亟需利用互联网式异质性创新力,促进制造业和服务业完成“库兹涅茨式”产业结构演进,而不是盲目地通过产业政策“厚此薄彼”,造成资源的相互抢夺。应当通过制造业服务化和生产性服务业协同发展,推动产业结构平稳升级和宏观经济可持续增长。

(三)局限与展望

互联网式创新本身是一个快速变化的概念。本文自2015年刚刚进入互联网+时代开始构思,到后期不断完善成文,这三年中互联网带来的创新是如此的高效与快速,其变革也超过了写作之初的设想。之所以在这个时点研究中国的互联网式创新力,是因为其正好适应了中国当前发展各方面的比较优势。同时,互联网式创新力将是一股承前启后的生产力,它既为当前中国广大的模式创新型人力资本提供了发挥创新潜能的渠道,同时倒逼和改革传统科技的创新模式,为后工业时代下一个创新周期中的科技创新提供了无限可能,包括改变科技创新的模式、科技创新型人力资本储备,给人类的创造性思维带来新的启发。

由于篇幅原因,本文的研究未能详细分析互联网创新对产业结构的影响机理和预测其对经济增长的长期作用。像每次科技革命中发生的一样,也许互联网这种推动一个时代经济增长的创新力,终将像蒸汽和电力一样在与传统产业的融合式创新中完全“消失”,而作为一种基本的生产要素,成为下一次科技革命的源动力。希望本文的研究结果能促进更多的经济学学者和互联网从业者研究互联网的跨界融合式创新,探讨各个产业发生的横向整合和纵向重塑。随着互联网与三大产业的不断融合,下一次科技革命终将来临。互联网式创新与经济的各个领域融合究竟会带来什么样的变革,如何才能最大化其长期的经济社会价值,需要更多人的共同研究。(来源:《中央财经大学学报》)

责任编辑:旅游策划公司|农业策划公司|旅游规划公司|乡村旅游策划公司|企业咨询策划|品牌策划公司|企业咨询公司|家族管理办公室|城乡规划设计|项目可行性报告|养生养老策划公司|项目策划公司|规划设计公司