中美金融周期的背离导致中美利差不断缩窄几乎倒挂,进而引发全球投资者对人民币资产的重估,从而形成一个巨大的险滩和漩涡。中国经济需要在这个险滩之上,寻找新的发展目标和方向。

如果说金融是现代经济的核心,那么金融周期应该是经济周期的核心。尤其是,全球金融产能历史性的扩张以后,已经成为统治实体经济的主要力量。这跟本世纪以来金融资本统治产业资本是同样的语意指向。

从技术,投资,到产能,库存,周期是一个层层嵌套的时间谱系。对于金融周期的谱系来说,打个不确切的比喻,之母是房地产,之父是地方债,之子是影子银行。房地产衍生信用,地方债打造资产,影子银行修路搭桥,形成中国新时代特有的金融景观。

在靠金融周期救赎经济周期的后发展时代,货币化和金融化的末端叠加新旧动能转换,往往伴随着起伏不定的流动性险滩——庞氏结构和明斯基刚兑纽结在一起。监管层不经意间左右又被左右着宿命。然而最需要我们警醒的是:发展中国家能否实现软着陆、能否跨越中等收入陷阱,关键在于金融周期能否安全着陆。这是被无数个新兴国家的经济和金融发展之路证明了的。

一、逃不开的金融周期

大约从2012年开始(一个产能周期后),中国经济的动力就逐渐从实体端转向金融端,波动中枢也就从经济周期转向金融周期。背后的驱动机制,便是投资的牵拉和债务的累积。不过,边际力量在不断削弱,单位债务拉动GDP的价格越来越高,信贷密集度越来越大。当然,下行的经济周期叠加膨胀的金融周期,依靠的一定是庞氏的时间结构。

对应的镜像就是金融资产的不断膨胀,或者杠杆率的快速攀升——企业、政府、居民三部门轮动加杠。三驾马车,大投资的马车夫是政府,消费的马车夫是居民,净出口的马车夫是企业但受制于人。居民的杠杆,无奈也是与房地产相关,最终又是跟投资联系在一起。政府的土地出让金和土地抵押债务也成为主要的财政来源之一。于是整个金融周期对房地产投资和价格高度敏感。难怪说房地产周期是周期之母,说的不仅是经济周期,也是金融周期。

然而金融的原罪不断受到批判和清算。用官方的语境就是,脱实向虚和金融空转。有意思的现象是,每当经济周期坠落的时候,金融周期依然需要挺身而出,不过是货币政策人为推生的信用资产。当财政政策不够主动,比如没有更好的规范财政纪律和科学制定及严密论证投资计划,货币政策的单兵突进就只能传导给地方政府盲目的债务扩张。而另一端,则必定是低效甚至无效的地方投资跃进。这一切的背后,都是“货币集权+财政分权”的欧债式扭曲。

监管端和货币端,对应的是防风险和稳增长的二律背反。如果两者的步调不一致,“分段监管+混业经营”便会催生出通道和嵌套星罗棋布的影子银行。实际上很长一段时间,影子银行承担着货币政策传导的职能。当前就是最好的例证:当在资管新规的威慑下影子银行大幅萎缩后,流动性陷阱就产生了,央行释放的货币大量淤积在银行间无法向实体经济浸润。原因就是影子银行的管道被堵上了。

明斯基不能无限的拖延,也无法在金融周期末端长时间苟延残喘,任由庞氏结构的快速膨胀和影子银行的野蛮生长。因为金融杠杆这匹“怪兽”,需要持续大量的基础货币之水喂养。尤其是在顺周期下,逐利的金融机构肆意通过回购加杠杆来弥补利差收窄对利润的伤害。当交易到极致最终只能赚央妈的钱的时候,脆弱的流动性就成为周期之殇。钱荒和资产荒便会轮番上演。

一切交给监管层吧。最初的宿命和最后的裁决,解铃还须系铃人。不同主体的交叉博弈开始上演,监管层的行为在政治经济学的框架内是向左偏好的。因为体制的潜在话语是,左的错误再大终究不会犯原则错误,右的错误则可能上纲上线。最近的两部门之争的实质是左右之争。这是一种非对称奖惩机制,也是政策行为超调甚至是宏观刚兑之源。监管难以协调的推进下,金融周期加速走向衰退,然而金融生态终究不可逆。死去的就是死去了,浇灌再多的水也都无济于事。基本的金融规律,多少人选择熟视无睹。

用庞氏的融资结构救赎明斯基和雷曼时刻的清算,财政金融化或金融财政化行成了宏观风险难以拆解和斩断的参差交错和藕断丝连。于是,资产在钝化中僵化,在僵化中硬化,在硬化中风化;债务却继续在软约束中侵蚀发展中大国的信用。时间很快,好像一切还未开始,又好像一切已经结束。

二、金融周期之母:举国重仓房地产

房地产成为中国人的核心资产应该是天经地义。当前中国财富最集中的那个年龄段,应该有很大一部分来自农村或者有过农村的经历,带有先天浓厚的土地和房产情结。土地代表着归属和身份,甚至一种可以脱离虚无的存在,可以超越形式的实质。命运多舛的民族,心底里尽是对安定和归属的渴望。

房地产作为周期之母,并不是中国独有的。有研究认为,重工业化完成后,第四次工业革命互联网信息技术的爆发,带来的是物质资本的退潮以及资产的轻化和软化(软件技术)。服务业的崛起(消费服务化和工业服务化)提升了人的价值,人力资本化最终映射到其居住空间中行成了房地产财富。《债务和魔鬼》的作者特纳认为,房地产价格上涨是互联网信息革命后,要素再配置下资产轻化和软化的必然结果。房地产的背后是土地,土地的背后是地段,地段的背后是时间和身份。在人力资本占主导的社会里,住房是重要的人力资本修缮条件;房地产地段节省下的时间代表着自由,自由是人力资本的核心偿付和重要的折旧投资。房地产价值实际上是人力的资本化和信用化,是财富历史上第一次大规模从政府和企业向居民家庭的转移。人越是重要,价值就越向他的附着物上迁移,他在城市社会里代表的是自由,同时又是囚犯。

只是,城市化进程太快。从乡土中国到城市中国,改变的只是钢筋混凝土的物理空间,车水马龙和高楼大厦。然而难以改变的,是乡土化的集体眷恋,属地化的身份确认。房地产当然是世界各国都追求的核心资产,但能迷恋和狂热到中国这个程度还属罕见,毕竟已经上升到了信仰和图腾崇拜的高度。难怪日本房地产的破灭,好像是一种宗教的殉道,佛系社会应运而生。房地产神话的破灭,似乎阉割了一个民族的精气神。

也是房地产的这种社会和文化价值,更加增添了她作为周期之母的合理性和正当性。君临城下的感觉,可以体现在房地产投资和价格变动对经济周期和信用周期的联动上。很明显的证明是,房地产价格和交易火热的年份,银行的资产质量和营业外收入都会改良显著。有些抵债资产甚至可以带来溢价。同时财政和债务市场也快速改善,千百人的财富命运,寄托在小小的混凝土空间内。被拆掉的乡愁只是一霎那的失落,横飞来的财富才是永久性的慰藉。

这就是经济学家说的虚实二相性。光既是粒子又是波,房地产既是耐用消费品又是金融投资品。这种双重属性,决定着她既可以托住金融周期——防止资产负债表衰退,又可以拉着经济周期——通过五十多个上下游行业带动乘数式投资。从制造业到房地产,是资本逐利的必然,但也暗含着对制造业升级的排挤。当房地产可以带来超额利润的时候,中国制造付出的心血当然就可以有意识的规避在付诸东流之前。

作为金融周期之母,首先要承载起信用化的资产使命,也要担负起货币化的负债使命。信用的背后是信任,信任的背后是心理的安全和认知的共识。在商言商,房地产是个理想的第二还款来源,可以成为优质的抵押资产,因为可以相对清楚的计算损失率。这么好的资产,比经济下滑周期下的制造业项目有着更高的夏普率。毕竟银行赚贝塔就已经不错了,有护城河的利差就可以在规模总量的支撑下赚的盆满钵满,何必去碰那些经不起风险过滤的阿尔法。金融周期很大程度上就是信用周期,最强信用属性的房地产当然就可以作为周期之母。

资产抵押形成信用,另一端则派生出银行负债,也就是广义货币。当然信用并不一定关联货币,只有银行信用——无论是商行还是央行——才会创造货币。人们普遍认为的房地产是蓄水池论是错误的,或者只正确了三分之一,因为购房首付需要占三成。买一套房子,三分之一是自有资金(有些这个自有资金还是靠消费贷来行成),三分之二行成杠杆,这样就在银行负债端又派生了存款。那么这是蓄水池还是造水池?难怪房价越涨,货币却越来越多。可惜大部分民众甚至一些首席经济学家,都不明白这个道理。

这是一个危险的逻辑。最后的指向当然是土地财政。信用、货币、财政,一个三叉戟正反馈强化机制行成,价格也就可以放肆的螺旋式上涨。症结所在是这种半市场化结构,房是市场化的定价和交易,地却处在垄断之中,通过房地产将财政资本化,也就透支了未来。可以完全计划,也可以完全市场,最怕这种羊身人面的半神,温情脉脉可以给人希望,冷酷起来又让人绝望。发展中经济体需要承载这种渐进式改革的代价?但终究不是一个现代经济体应有的气象。现代财政需要去土地依赖,但要实现房地产税的转移,很可能需要应对硬着陆的代价。

三、金融周期之父:藩镇之乱地方债

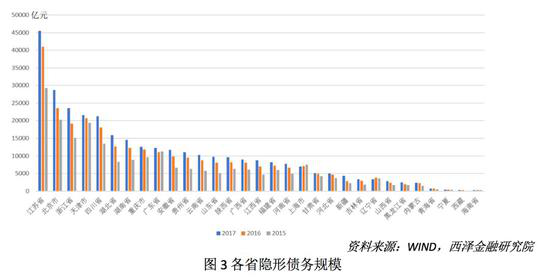

我们所说的地方债是一种广义范畴,是所有与地方债务相关的统称。无论是预算内还是预算外,标准还是非标,承诺兜底的还是名义上不承担偿还义务的,甚至也可以把一些地方国企的债务纳入进来。这样,在数量上远超过官方统计的30万亿,至少应该翻番吧。

我们在实际调研中触目惊心,一些小型县级市各种平台债务总和竟然上百亿,每年的利息都是一个严重的负担。让人担心的是,财政已经基本庞齐化了,一旦新债发行不畅就存在工资发不出,旧债还不了的问题。今年在去杠杆和资管新规的压力下,一些县级市的城投债和平台贷款开始出现问题。如果不能对非标宽恕,那么接下来集中进入偿还期的违约情况还会恶化。这是中国当前金融周期最大的问题。

问题的根源是多方面的。回溯地方债的历史,本质上是回顾央地关系的变化史。此间需要注意到的一个规律是,每当经济周期出现大的问题,比如下滑严重和增长失速,中央就会对地方放权以充分动员基层力量进行经济维稳。无论是改革开放前的地方大跃进和三线建设,还是改革开放后的投资热潮,尤其是次贷危机之后的四万亿投放,都是中央政府下指标地方政府竞标赛式的大干快上。这种动员机制的后果是加大了经济波动,因为在垂直化的层级行政结构下,地方在执行中央下达的指标时不可避免的采用“一刀切”的简单模式。尤其是一些投资增量指标,地方政府不同层级在行动过程中大部分会选择过度完成,这样在宏观上就加总形成超调。而且,中央垂直化管理的层级越长,这种杠杆效果就越大。秦汉建立了垂直化的现代国家轮廓,中央集权的管理触角抵达到郡县,建国后进一步达到了乡镇,“三面红旗“后历史上第一次延伸到了村(人民公社)。国家动员能力在大幅增强的同时,波动也空前加大。后来在历史的惨痛教训下,将自治权力又逐渐和部分的还回乡村。家庭农村联产承包责任制便是在这种相对自治空间下的制度创新,之后照搬到国有工厂的承包,甚至到地方税费的承包。

分税制是中国财政史上一个异常重要的事件,这意味着前所未有的财政权下放。权力的分散化和一定比例的财政自主,激发了地方政府加快区域经济发展的动力和热情,尤其是不遗余力的加大税收密集型的产业,带动了中国经济的高速增长。同时税种的种种安排,也促使地方政府更愿意加大重资产投资,而在消费及教育、医疗等基础服务方面则相对缺少热情。在经济和税收增长过程中,中央的财力也在不断壮大,形成了更大的再分配权力。与此同时,对地方政府的事权也在逐渐加大,慢慢的出现了中央地方两级之间的赤字不平衡。

事权逐渐增加,支出指数级的增大;而在收入端,却依然按照线性模式增长。两者之间自然出现裂口,而且越来越大。地方政府的赤字如何弥补?在传统税源被分税制锁定的前提下,只能有两种模式,一是国有资源的租售,一是发行地方债务。对地方政府来说,土地是最主要的国有资源;地方债权则需要中央的下放。土地招拍挂制度的改革,推动了轰轰烈烈的城市化进程,也开启了中国历史上史诗般的房地产大周期。而在美国次贷危机对中国的冲击下,中央不得不再一次将财权下方,各种平台公司如雨后春笋般成立,债务也就开始大爆炸,为多年以后金融大险滩埋下了伏笔。

在这种“货币集权+财政分权”的情况下,有学者已经警告中国可能会出现欧洲式债务病。欧元区建立以后,货币实现了集权,各国失去了货币政策的独立权,但是财政和债务并没有实现统一集中管理,导致欧元区各国“搭便车”肆意扩张债务,最终积累成了全局性的债务危机。中国的货币和财政体制也隐含着这样的权责错配结构。如果说国企的预算软约束是个问题,那么地方的财政软约束就更加严重。加上反危机和经济维稳的压力下,地方政府借着权力下放开始了疯狂的债务扩张之路。

过去博弈的焦点在军事资源,中央军权下放地方的目的是为了抵御外族或平息内乱,前者如唐朝在北方边境设置的十几个藩镇(全国最高时到四十余个),后者如清太平天国时的淮军湘军。然而使命完成之后,若处理不当,很可能会面临另一种祸患。

地方债就是现代经济的另一种“佣兵自重、藩镇之乱”。债务猛如虎,地方债是猛虎中的猛虎,因为不仅是财务软约束(不在乎有无正现金流),还是信用软约束(不在乎能不能还掉本金),透支然后绑架中央信用。从经济开发大投资锦标赛,到债务扩张大幅举债锦标赛,不过是财政和地方行政管理体制形成的的风险折换。这是侵蚀大国金融根基的重要因素,是当前防风险攻坚战的核心所在。

更严重的是,它以风险外部性污染了大国信用的源头。首先,地方债的权责不清晰,引发的是财政金融化问题,也即将财政融资模式与商业金融模式混淆。财政金融化并不是完全不可,问题在于,大量的地方政府的公用事业信贷并不产生正的现金流(或息税前利润为负),即使有现金流也无法覆盖利息成本,而且大多数无法覆盖本金。按照商业金融模式,这些项目是不应该获得商业信贷资金的。但是出于对国家信用的信任(很多平台贷款都有地方财政担保的抽屉协议),尤其是在不良风险较为严峻的形势下,银行还是会投放到政府平台或者购买城投债,因为他们不相信财政会破产。实际上,财政金融化是全社会刚兑之源,这就从信用链上游扭曲和污染了社会的货币源头。

其次,扭曲了商业银行的经营行为,看似干的是金融,实则做的是财政。这两者的区别显而易见,本人也在多篇论文中提到。实际上最大的影响在于,地方政府提供的金融资产,在国家信用的担保下取得了相对其他资产,尤其是民营和中小企业信贷资产更好的风险收益水平,或者夏普比率。这样在整个信用资产市场上就形成了不正当竞争,扭曲了整个社会的资产组合前沿。于是,在经济上行期追求利润最大化,或在经济下行期追求风险最小化的商业银行,一窝蜂集中做政府业务或者有政府兜底承诺的项目,不愿再给中小企业贷款,也就情有可原了。资本的规律使然,更不用说一些附加的政治动因在里面。

第三,地方债与房地产周期又紧密联系在一起。在土地出让金在财政收入中占比已经非常高的情况下,房地产周期直接决定地方政府的财政周期。另外,大部分的地方债融资需要依靠土地抵押,房地产价格继而土地价格决定了地方债的融资效率和利率水平。一方面为了提高信用水平增加可抵押能力,地方政府有激励推动房价上涨继而推动土地价格上涨;另一方面,房价上涨带来的财政收入改善为债务清偿提供了支撑。可以说地方债和房地产,作为金融周期的“父母”,决定了金融周期的中枢力量。(来源:新浪财经)

责任编辑:旅游策划公司|农业策划公司|乡村旅游策划公司|企业咨询策划公司|策划公司|咨询公司|城乡文旅规划|项目可行性报告|养生养老策划公司|项目策划公司|规划设计公司