“可以支配的时间,就是财富的本身。”“可以自由支配的时间以及对别人劳动时间里创造出来的东西的享受,都表现为真正的财富。”以上两句话,皆出自100多年前的马克思之口。事实上,在他所处的那个时代,正值资本家疯狂压榨工人的顶峰。劳动者境况恶劣至极,不但收入低,而且还要每天承受动辄十二三个小时甚至十七八个小时的工作时长,完全可以说是“费力不讨好”。

于是,忧国忧民的马克思经过深刻剖析与研究,除了发现那些早已被写进经济学教科书的“万恶资本主义论”之外,还极具启蒙地对闲暇时间的内涵与价值做了精准概括,并认为闲暇时间本身也是一种社会财富。这让人们逐渐意识到:工作,并非唯一的财富来源。

蝴蝶扇动翅膀,尚且可以引发台风。那么鉴于马克思持久而深远的影响力,想必他关于闲暇时间的论断,也在一定程度上推动了后世休假制度的建立与完善。

纵观西方国家经济社会发展史,在工业化之前,由于受物质基础、社会关系等因素所限,真正意义上的“制度化休假”仅仅是少数阶层的特权。随着工业化社会的推进,平等、自由、民主的观念开始深入人心,而休假,不能也无法以“特权”的身份继续存在。

在历经芝加哥工人大罢工、俄国的十月革命等具有时代意义的重大事件之后,1948年12月10日,联合国大会通过并颁布了《世界人权宣言》,其中第24条明确规定:“人人有享有休息和闲暇的权利,包括工作时间有合理限制和定期给薪休假的权利”,正式宣告了一个新纪元的诞生。从此,休假权终于成为普天之下劳动者的基本权利之一,与教育权、医疗权、居住权等无异;而现代休假制度也开始在世界各国陆续建立,并走上了不断完善的道路。这其中,自然包括你我置身的这个国度。

一、休假制度的三阶段

作为拥有五千年悠久历史的文明古国,我们国家早在汉代就出现了休假制度,而后一直流传至今。不过,古代中国的“法定节假日”往往都是给官员们设定的,而休假制度真正实现全民普及,还要等到新中国成立。

建国伊始,休假作为保障劳动者基本权益的一项制度被确立起来。1949年12月,彼时的政务院发布并开始实施《全国年节及纪念日放假办法》,其中规定元旦、春节、五一和国庆为国家法定节假日,全年公共假日为7天。至于平时,我国劳动者实行单休工作制,每周工作6天,休息1天,这样全年假日共计59天。

而后,由于种种历史原因,我国的休假模式非但没有得到较好的发展与改善,还长期处于停滞状态,直至1978年,改革开放的春风吹遍了神州大地,国人的休假也宛若久旱逢甘霖,重新焕发出生机,并正式迈入相对稳定的发展时期。

纵向来看,1978年至今,我国的现代休假制度大体经历了三个阶段:

(1)1978-1995:恢复与实践

1979年1月17日,《人民日报》上刊登的一篇题曰《春节为什么不放假》的读者来信格外醒目,在引发全民热议的同时,也加速了休假制度的回归。随着经济与社会的不断发展与进步,劳动者的权益保障越来越被重视,而国情的新变化也在助力休假制度的升级与完善。

例如,自19世纪80年代以来,东南沿海地区经济优先发展战略的启动,吸引了内陆大量劳动力向沿海地区转移。受到交通和通讯等因素的限制,大批外出务工的劳动者难以与家人团聚。此外,由于特殊的生理原因,大多数女性劳动者在生产前后的切身利益无法得到保障。于是,国务院先后于1981年3月和1988年6月出台了《关于职工探亲待遇的规定》与《女职工劳动保护规定》,探亲假和产假也由此诞生,并延续至今。

随着全社会范围内物质财富的日益积累,人们对于闲暇的呼唤再度升级。1994年2月,一个具有里程碑意义的文件《关于职工工作时间的规定》发布,其中规定原先每周6天的工作制改变为5天半,这堪称是我国休假制度的一次重要进步,让人们每周多了4个小时的休息时间,从漫长的工作中得到了不小的解放,而当时特有的“大小周末”也成为了一代人共同的记忆。

一年后的1995年,国务院再发大红包,正式施行每周5天的工作制。这种“双休制”的建立,大大增加了人们的休息时间,全年公休时间从52天翻倍至104天,加上7天法定休假,共计111天的假日。人们有了更多的时间去从事休闲活动,进而生活质量明显提高的同时,还能以更好的状态重新投入工作。积极而深远的影响,立竿见影。

(2)1995-2008:探索与发展

经济社会持续发展。面对新的形势,休假制度也相应进入了又一个探索阶段。这当中,1997年的亚洲金融危机扮演了一个契机的角色。受其影响,我国经济下行压力陡增,国内消费状况低迷,政府部门为此制定了一系列财政与社会政策试图重振经济发展,而休假制度的调整便是一个重要的切入点。

1999年9月18日,国务院修订了《全国年节及纪念日放假办法》,将五一和国庆假期分别延长为3天,并在此基础上,通过调休周末时间,形成春节、五一和国庆三个7天长假。这一修订使我国法定假日由7天增加到10天,全年的休息时间进一步增至114天,“黄金周”也由此登上了历史舞台,而假日旅游的热潮更是席卷全国。

数据显示,1999年国庆第一个黄金周,全国出游的人数就多达2800万,旅游综合收入为141亿元。此后除了2003、2008等个别特殊年份之外,我国黄金周接待游客数量和旅游收入均呈现出持续增长态势。可以说,这一时期的长假制度为拉动内需、促进消费做出了颇为重大的贡献。

然而,就像一枚硬币有其两面,黄金周的存在也带来了一系列弊端,最直接的表现就是假期的井喷效应:全国亿万消费者在同一时间段的消费趋同,引发了景区游客爆棚、交通拥堵严重、出行质量下降等诸多痛点,由突击消费引起的纠纷与安全隐患也大大多于平时。

于是,五一黄金周于2007年底宣布撤销,取而代之的是元旦、五一、端午、清明和中秋等小长假。与以往相比,调整后的休假制度更加注重传统文化,休假时间分布也更为合理,一定程度上缓解了曾经的麻烦。

(3)2008年至今:调整与完善

自1995年被写入《劳动法》以来,我国的带薪休假制度由于种种原因,一直都没能得到有效的落实。2008年初的《职工带薪年休假条例》与同年9月的《带薪年休假实施办法》,对职工的年假休息办法做出了明确规定,由此我国的带薪休假制度向前迈进了一大步。

而这期间的休假制度,更多是小面积的调整与完善。比如对女性职工的进一步保障,对子女探望父母的予以时间上的支持等等。于是,人们看到了今天,你我他休假的模样。

二、休假制度促进了社会经济发展

回顾改革开放40年我国休假制度从建立到完善的发展历程,不难发现,每一阶段都有着其特定的历史背景,而推动休假制度调整的原因同样是错综复杂。

最重要的动力,在于国民经济的快速发展。作为一种“上层建筑”,休假制度的不断演化自然要以经济发展作为前提基础。

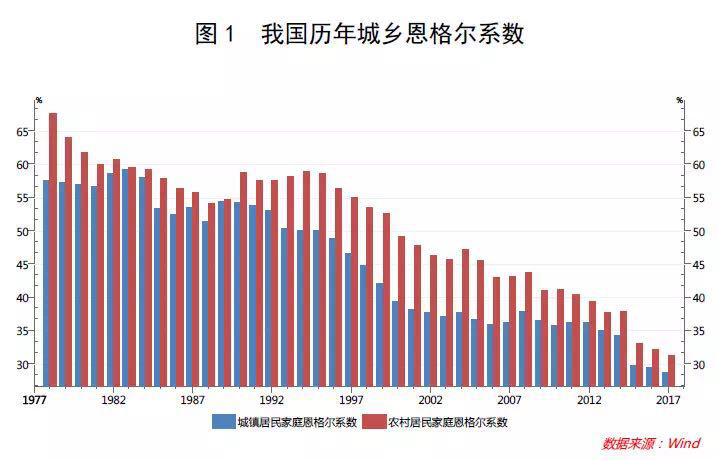

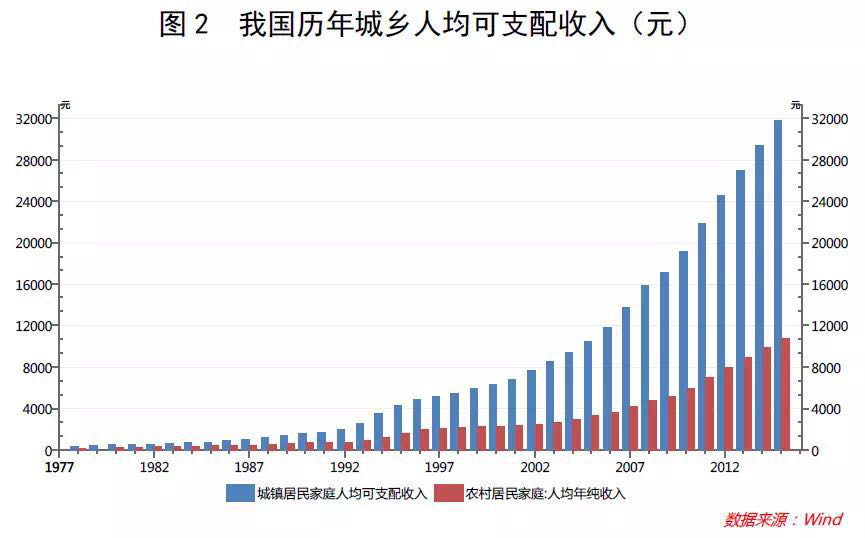

数据显示,1978年我国城乡居民的恩格尔系数分别高达57.5%和67.7%,每年的人均可支配收入也分别仅有343.4元和133.6元,这便充分佐证了当时的国人需要将大部分收入用于温饱等基本生活需要,而创造更多物质财富的有效渠道,自然是增加工作时间,于是,加班加点成为常态,人们的工作几乎也就等同于生活。不过,随着我国经济的不断发展,人们的生活水平也有了极大提高。2017年,城乡人均可支配收入分别增至36396元和13432元,恩格尔系数也分别降至28.6%和31.2%。当基本物质生活得到保障后,国人的目光自然会转至工作以外的事情,闲暇便首当其冲。

与此同时,在“让一部分人先富起来”的政策推动下,我国的中产阶级规模开始与日俱增,在他们的引领下,国人对于闲暇的呼唤也日渐强烈。有研究显示,当一个国家人均GDP达到1000美元时,该国家将步入所谓的“有闲社会”。对于我国来说,人均GDP于2001年跨越了1000美元的关卡,到2017年已直逼9000美元,中产人群的规模更是超过两亿。

责任编辑:旅游策划公司|农业策划公司|乡村旅游策划公司|企业咨询策划公司|策划公司|咨询公司|城乡文旅规划|项目可行性报告|养生养老策划公司|项目策划公司|规划设计公司