2、美国围堵中国高科技行业发展,战略遏制的意图明显

面对中国在高科技领域的崛起,美国步步升级其对中国核心高科技企业的围堵,并试图打压中国在高科技领域的进一步发展。

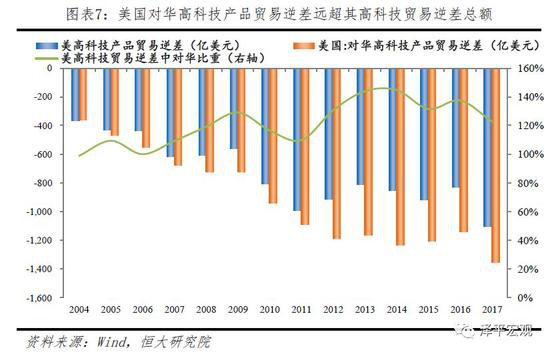

美国长期限制对华高科技出口,高科技贸易逆差占美对华贸易逆差总额的四成。美国对中国之外的经济体在高科技领域为顺差,但由于长期限制对华高科技产品出口,导致其对华高科技商品贸易大幅逆差。按照美方统计,2017年美高科技对华贸易逆差1354亿美元,占商品贸易逆差的36%,占美高科技全部贸易逆差的122.7%,而2005年该指标为109%。美国如果放开对华高科技出口限制,缓解该领域被人为扭曲的贸易失衡,即可减少逆差近四成。分行业看,美对华高科技贸易中,除电子、航天、柔性制造等行业有较少的顺差外,其他高科技领域如光电、信息及通讯、核技术基本为贸易逆差,出口量极少。其中,信息及通讯为美高科技对华主要逆差的来源,进口较大,但与主要信息通讯产品在中国加工制造有关(如苹果)。

美国对华实施投资限制、技术封锁和人才交流中断等措施,试图进一步在投资、技术和人才领域设阻,全面遏制中国制造业创新升级。美国在中美贸易摩擦升级的背景下,以“国家安全”的名义对华全面封锁。

(1)在技术领域,2018年7月美国国会通过出口管制法案并由商务部工业安全署发布14类前沿技术封锁清单,拟对生物技术、人工智能和机器学习等14类核心前沿技术出口管制,考虑到10月29日美国商务部以“对美国国家安全利益构成显著威胁”为由对生产芯片的福建晋华实施禁售令,此举主要是进一步强化对华技术出口封锁。

(2)在投资领域,美国通过《外国投资风险审查法案》加强对外国投资审查,重点审查27个核心高科技行业,法案内容明显针对中国。11月美国财政部外国投资委员会,依据6月美国国会通过的《外国投资风险审查现代化法案》,正式加强对航空航天、生物医药、半导体等核心技术行业的外资投资审查,同时法案还规定美国商务部部长每两年向国会提交有关“中国企业实体对美直接投资”以及“国企对美交通行业投资”的报告,明显针对中国。

(3)在人才交流方面,美国主要针对科学、技术、工程、数学等专业的中国留学生重新收紧签证发放时长,部分专业留学生签证由5年缩短至1年。此外,中国赴美交流学者限制趋严,当前限制范围已经拓展到了在美国的中国千人计划学者,且领域也不再局限于高科技行业,甚至蔓延并影响到了其他学科学者正常的交流。

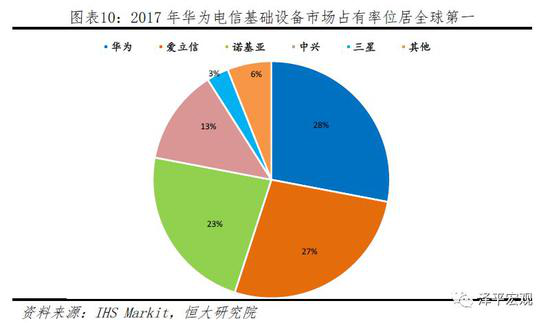

美国以国家安全名义联合盟友遏制华为和中兴在美、日、英、澳和新西兰的市场扩张,抢占技术标准主导权,严重干扰中国企业的正常经营。当前华为作为中国企业在通信技术领域的代表,其电信基础设备在全球市场占有率达28%,位居全球第一;2018年三季度手机市占率14.6%,位居全球第二。同时,华为在芯片领域、5G通讯领域技术均位列全球前列,其在2014年成功研制麒麟芯片,并引发巨大的市场连锁效应,华为海思在2017年度全球半导体设计类公司中营收进入前十,而在5G领域与美国高通同为标准制定的领头羊。在此背景下,2008至2012年,美国政府频繁拒绝华为以收购美国公司的方式进入美国市场。2018年以来,美国再次以国家安全为借口,频频出手遏制华为、中兴等中国企业的发展。从1月阻碍华为与美国前两大运营商Verizon和AT&T合作,禁止美国运营商销售华为手机,打压华为在美国市场的份额;4月全面制裁中兴,7年内禁止美国企业向中国的电信设备制造商中兴通讯公司销售零件;施压其贸易伙伴国,使得8月起澳大利亚、新西兰、英国、日本等国纷纷将华为、中兴等企业排除出政府采购清单和5G网络建设与服务招标名单,以行政手段干预全球通讯服务市场;12月初在无正当理由的情况下,要求加拿大协助拘押华为核心高管,美国对中国企业打压遏制意图越发明显。

二、日本如何应对美国打压高科技?

1、日美半导体和汽车贸易摩擦:半导体战败,汽车险胜

我们曾在《日美贸易摩擦启示录:经济争霸》中总结过日美在半导体和汽车领域贸易摩擦的详细历程。美国对日本半导体和汽车产业的打击手段包括要求降低关税、开放市场、限制出口等,但两个行业的最终结局却完全不同。时至今日,日本仍是全球第一大汽车强国,但半导体行业却陷入长期衰退,仅在半导体设备和材料等零部件领域有一定竞争力。

贸易摩擦不能打垮产业竞争力,行业兴衰的关键在于能否在贸易摩擦的压力之下冷静应对,快速适应发展趋势,并通过加大研发和创新力度保持核心竞争力。

2、日本半导体衰落:对产业趋势严重战略误判,外部竞争对手快速赶超,丧失核心竞争力

日本半导体企业沉浸于大型机时代的成功,忽略了个人电脑市场兴起对新一代微处理器和存储器技术带来的新需求。在大型机时代日本半导体企业取得了巨大成功,但是1973年全球大型机出货量达到顶峰,1980年后大型机领域霸主IBM推出个人计算机,计算机产业开始由大型机时代进入个人计算机PC时代。一方面微处理器的重要性显著提升,另一方面由于消费电子的产品更新周期明显缩短,市场对DRAM(动态随机存取存储器)芯片的需求从可靠性和稳定性转变为灵活性和低成本。

到90年代前半期,PC出货量已经超过大型机,但日本沉浸于大型机时代的成功,最终与新一代技术失之交臂。日本半导体产业的停滞不前给竞争对手创造了巨大的机遇。其中,1995年前后韩国的DRAM技术反超日本;英特尔专注于半导体的另一细分市场——微处理器业务,到1995年已经超过NEC(日本电气)成为全球最大的半导体公司。

此外,日本半导体企业固守IDM(设计与制造一体化)模式,在经济和产业周期向下时面临巨大的资金和成本压力,无力投资与创新。采用IDM模式的半导体企业面临制造部门的巨额折旧,成本压力巨大。因此,IDM模式逐渐演变为垂直分工模式,即轻资产的设计业务与重资产的制造业务分离,独立成半导体设计公司(如高通、博通)和半导体代工(如台积电)。但由于日本的主银行制度下,企业往往利用土地和工厂作为担保品来获得银行资金支持,采用设计与制造一体化模式的企业普遍不愿意剥离制造业务。

顺周期时IDM模式问题不大,但一旦经济和产业进入下行周期,企业将面临担保品价值下滑、折旧成本压力加大的双重制约,经营与融资现金流均无法支持技术创新与产能投资。“投资-技术创新-投资”逻辑线断裂,与竞争对手的差距被拉大,形成“技术差距-销量下降-无资金投资-技术差距扩大”的恶性循环。在国内市场被迫打开、日元升值、经济泡沫破裂的多重压力下,日本电子产业在原本具有优势的存储器领域逐渐丧失了竞争力,又无力投资于微处理器技术,从此陷入长期衰退,被韩国夺走新型DRAM市场,被中国台湾依靠代工挤走更多制造份额。

以当时日本两大半导体企业NEC(日本电气)和富士通为例,1990年前后日本股市和房地产泡沫破裂,1995年前后韩国半导体企业先于日本企业开发256M DRAM并投产。在内外交困的环境下,NEC和富士通资本支出于1997年见顶,营业收入也于2000年前后见顶,此后一路下滑,与三星、现代等韩国企业的差距越来越大。

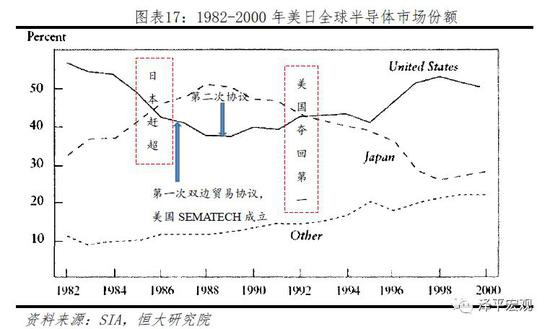

迫于美国压力和指责,日本政府无力组织有效的产业政策,而美国政府组建半导体发展联盟弥补技术短板,于1992年夺回半导体全球第一的位置。70年代后半期,日本政府曾出资45%并联合NEC、富士通等企业组织超大规模集成电路项目(VLSI),共同研发半导体基础共性技术,并积累了大量技术专利,1979年日本优先于美国掌握了集成电路记忆芯片技术,为日本在80年代成为DRAM第一强国奠定了基础。

但是在90年代竞争对手开始在技术上赶超日本半导体企业时,日本政府没有再组织类似项目来应对韩国的崛起。反而是美国政府在1987年效仿日本当初的VLSI计划,联合英特尔、德州仪器、IBM等企业组建美国半导体科技与制造发展联盟,对金属板印刷技术、蚀刻、软件及制造等项目进行技术攻关,弥补了在制造工艺、设备和原材料等领域的短板,使得企业竞争力大大增强。1992年,美国夺回半导体全球市场份额第一的位置,美国应用材料公司成为全球最大半导体设备材料供应商,并保持至今。

责任编辑:旅游策划公司|农业策划公司|乡村旅游策划公司|企业咨询策划公司|策划公司|咨询公司|城乡文旅规划|项目可行性报告|养生养老策划公司|项目策划公司|规划设计公司